Organisationale Resilienz als strategischer Vorteil

Organisationen stehen heute unter permanentem Anpassungsdruck. Globale Krisen wie der Klimawandel, die Corona-Pandemie, digitale Disruptionen durch KI, geopolitische Spannungen oder gesellschaftliche Polarisierungen verdeutlichen die Realität von VUCA und BANI. Die Spielregeln haben sich verändert: Stabilität und Effizienz allein reichen nicht mehr aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die zentrale Frage lautet: Wie gelingt es Organisationen, auch unter hoher unternehmerischer Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben – und sich zugleich zukunftsfähig weiterzuentwickeln? Eine vielversprechende Antwort lautet: Organisationale Resilienz. Im nachfolgenden Artikel nähern sich Amelie und Sören der organisationalen Resilienz zunächst aus wissenschaftlicher Perspektive, um anschließend sechs Gestaltungsfelder vorzustellen, mit denen Organisationen ihre Resilienz gezielt stärken und zu einem strategischen Vorteil verwandeln können.

Text: Amelie Görlich & Sören Krüger

Blick in die Theorie: Was ist Organisationale Resilienz – und was nicht?

Resilienz ist mehr als kurzfristiges Krisenmanagement. Unter organisationaler Resilienz verstehen wir einen dynamischen, fortlaufenden Entwicklungsprozess, der Organisationen befähigt, Krisen nicht nur zu bewältigen, sondern aus ihnen zu lernen, Routinen und Strukturen weiterzuentwickeln und dadurch ihre Handlungs- und Zukunftsfähigkeit kontinuierlich zu stärken.

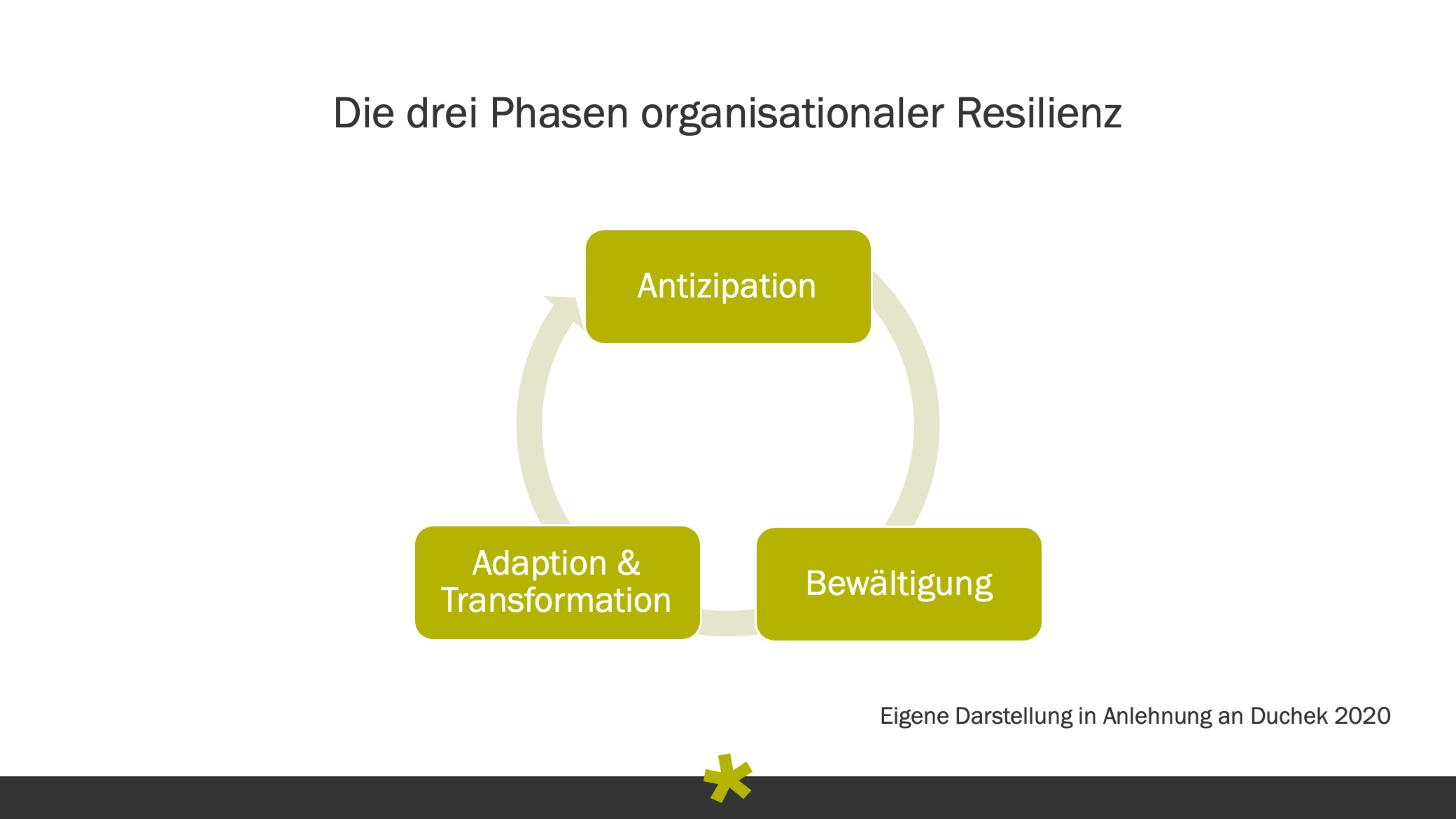

Dabei gibt es nicht „die eine Krise“: Neben tiefgreifenden Disruptionen und klassischen Krisensituationen wirken auch alltägliche Belastungen auf Organisationen ein. Diese Vielfalt an Herausforderungen macht deutlich, dass Resilienz auch jenseits akuter Krisen entscheidend ist – als grundlegende Fähigkeit, mit Unsicherheit und Veränderung umzugehen. Organisationale Resilienz ist somit kein Zustand, der nur im Moment der Krise relevant wird. Sie entfaltet sich in drei Phasen – im Vorfeld, während und im Nachgang einer Krise (vgl. Duchek, 2020[1]):

1. Antizipation von Krisen – Resilienzpotenzial aufbauen: Frühzeitiges Erkennen potenzieller Risiken und Chancen sowie aktive Vorbereitung auf mögliche Entwicklungen.

2. Bewältigung (Coping) von Krisen – Resilienzpotenzial realisieren: Im Moment der Krise handlungsfähig bleiben, Akzeptanz für die Situation entwickeln, Ressourcen mobilisieren und Erkenntnisse gezielt in Lösungen, Innovationen oder Allianzen umsetzen.

3. Adaption & Transformation – Resilienzpotenzial erneuern und stärken: Aus der Erfahrung lernen, Routinen, Prozesse und Strukturen weiterentwickeln und die Organisation für zukünftige Herausforderungen robuster und adaptiver aufstellen.

Um diesen Prozess der organisationalen Resilienz zu durchlaufen, müssen Organisationen bestimmte Fähigkeiten systematisch aufbauen und kultivieren. Diese tragen dazu bei, dass Organisationen einerseits Stabilität und Verlässlichkeit bewahren und andererseits flexibel und proaktiv auf Veränderungen reagieren können. Zu den wichtigsten Fähigkeiten zählen (vgl. Duchek, 2020; Su & Junge, 2023[2]):

- Umfeldbeobachtung: Entwicklungen und Bedrohungen frühzeitig wahrnehmen und einordnen

- Sensemaking: Komplexe Situationen deuten und gemeinsames Verständnis schaffen

- Kritische Reflexion & Seizing: Fundierte Analysen und differenzierte Entscheidungen ermöglichen, Erkenntnisse aktiv nutzen und in Innovation oder Anpassung übersetzen

- Improvisation: Kreative Lösungen mit vorhandenen Ressourcen entwickeln

- Coping-Fähigkeiten: Interne Prozesse kontinuierlich an veränderte Umweltbedingungen anpassen und dabei kollektives Wissen nutzen

- Lernfähigkeit & Veränderungsbereitschaft: Erfahrungen aus Krisen systematisch reflektieren und in neue Routinen überführen

Diese Fähigkeiten sind in allen Phasen entscheidend: Im Vorfeld, um Resilienzpotenzial aufzubauen und vorbereitet zu sein; während der Krise, um handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben; und im Nachgang, um systematisch zu lernen, Routinen weiterzuentwickeln und die Organisation zu transformieren. Resilienz entsteht dabei nicht allein durch den Aufbau und die Stärkung einzelner Fähigkeiten. Entscheidend ist, dass die notwendigen Prozesse, Strukturen und eine Kultur der Reflexions- und Lernbereitschaft geschaffen werden, die diese Fähigkeiten im Alltag nutzbar machen.

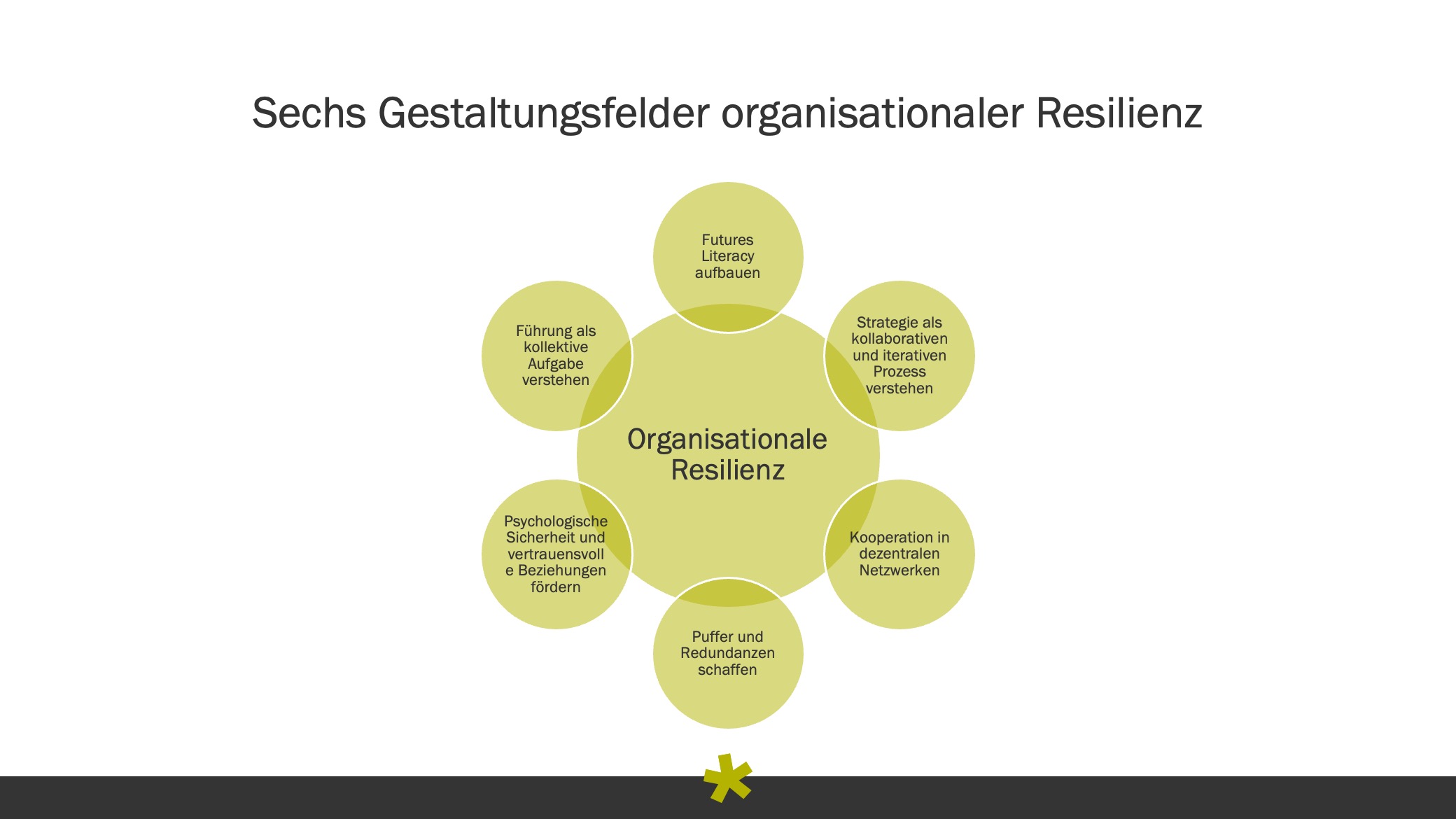

Transfer in die Praxis: Gestaltungsfelder zur Förderung organisationaler Resilienz

Für Organisationen, die ihre Resilienz gezielt stärken wollen, ergeben sich daraus sechs mögliche Gestaltungsfelder. Diese wirken nicht isoliert, sondern greifen ineinander und entfalten ihre volle Wirkung erst im Zusammenspiel.

Gestaltungsfeld 1: Futures Literacy aufbauen

Organisationen mit hoher Resilienz denken und handeln zukunftsorientiert. Organisationen, die ihre Resilienz stärken wollen, müssen also gezielt in ihre „Futures Literacy“ – also in ihre Fähigkeit, verschiedene Zukünfte zu imaginieren[3] und diese flexibel zu gestalten – investieren. So entdecken sie Zukunftschancen frühzeitig und können mögliche Risiken vorausschauend und proaktiv bearbeiten. Sie nutzen Methoden aus Zukunftsforschung und Foresight, wie zum Beispiel Zukunftsszenarien[4] und Umfeld-Scanning entlang von „Weak Signals“, um Trends frühzeitig zu erkennen und diese zu nutzen. Futures Literacy kann dabei auf allen organisationalen Ebenen gefördert werden, zum Beispiel in (Strategie-) Prozessen, in klassischen Managementsystemen, in der Ausrichtung marktnaher Einheiten oder in der Personal- und Führungskräfteentwicklung.

Gestaltungsfeld 2: Strategie als kollaborativen und iterativen Prozess verstehen

Resiliente Organisationen leben das Prinzip „good and safe enough to move on“: Sie setzen auf schnelle Feedback-Schleifen, die kontinuierliches Lernen ermöglichen (vgl. Edmondson, 1999[5]). Lösungen müssen nicht perfekt sein, sondern tragfähig genug, um Fortschritt zu sichern. Dadurch entstehen Räume für Experimente, gemeinsames Lernen und mutige Entscheidungen. Eine Kultur der Offenheit, des Feedbacks und des geteilten Verantwortungsbewusstseins macht Lernprozesse zum festen Bestandteil der Organisation – und stärkt so ihre Anpassungs- und Umsetzungsfähigkeit.

Damit ändert sich auch die Art und Weise, wie „Strategie“ gedacht und gemacht wird: Resiliente Organisationen entwickeln und setzen Strategien iterativ um – weit entfernt von starren Fünfjahresplänen. Sie überprüfen, passen an und realisieren Strategien in lernorientierten Schritten. Strategien entstehen kollektiv, indem Mitarbeiter*innen aus allen Bereichen sowie das relevante Umfeld – Kund*innen, Partner*innen, Stakeholder – aktiv mitwirken (u.a. Lampel et al., 2014[6]). Strategie wird damit zum kollektiven Kompass für die Weiterentwicklung der Organisation in ungewissen und krisenbehafteten Zeiten. Strategiearbeit zu betreiben, bedeutet also in der Konsequenz, Ungewissheit zu akzeptieren, Kompetenzen im Umgang mit ihr aufzubauen und damit resilienter zu werden.

Gestaltungsfeld 3: Kooperation in dezentralen Netzwerken

Dezentrale Netzwerke sind in dynamischen Zeiten widerstandsfähiger als Strukturen, die auf einzelne zentrale Knotenpunkte ausgerichtet sind. Für eine handlungs- und anpassungsfähige Organisationsstruktur bedeutet dies, Wissen und Entscheidungsräume nicht von einzelnen Personen oder Funktionen abhängig zu machen. Während zentrale und formale Strukturen Stabilität und Koordination sicherstellen (Fietz et al., 2001[7]; Rudolph & Repenning, 2002[8]), begünstigen dezentrale und informelle Strukturen Improvisation und adaptive Reaktionen (Bahri Korbi et al., 2021[8]; van den Berg et al., 2021[10]). Entscheidend ist das Zusammenspiel zwischen beiden Strukturen (Andersson et al., 2019[11]).

Organisationen können Dezentralität in ihrem Betriebssystem auf vielfältige Art und Weise fördern – zum Beispiel, indem sie Entscheidungsrechte dort verorten, wo die Kompetenz liegt, indem sie horizontale Vernetzung fördern (z.B. durch Communities of Practice) oder indem sie die Transparenz im Unternehmen erhöhen und dadurch offene Informationsflüsse ermöglichen.

Zusätzlich kann organisationale Resilienz gestärkt werden, wenn Organisationen sich selbst über ihre eigenen Grenzen hinaus noch stärker als Teil eines Ökosystems begreifen. Starke Netzwerke ermöglichen schnellere Reaktionen und kollektive Problemlösung (vgl. Gilly et al., 2014[12; van der Vegt et al., 2014[13]). Durch enge Zusammenarbeit mit externen Partnern lassen sich insbesondere Umweltveränderungen frühzeitig antizipieren und beispielsweise Ressourcen im Bedarfsfall teilen. Durch Kooperation kann so eine Art „Ökosystem-Resilienz“ aufgebaut werden.

Gestaltungsfeld 4: Puffer & Redundanzen schaffen

Um ihre Reaktionsfähigkeit in Stresssituationen zu erhöhen, halten resiliente Organisationen gezielt Puffer vor – sei es in Form von zeitlichen, personellen oder finanziellen Reserven (vgl. Leuridan & Demil, 2022[14]). Sie bauen Redundanzen auf, etwa durch doppelte Kompetenzen im Team oder alternative Liefer- und Wertschöpfungsketten. Diese Strukturen federn Systembrüche ab und sichern die Handlungsfähigkeit auch unter unerwarteten Bedingungen. In der ersten Reaktionsphase können finanzielle Rücklagen oder personelle Kapazitäten Verluste abfedern und Stabilität schaffen (Kahn et al., 2018[15]; Mithani et al., 2021[16]). Sie verschaffen Zeit, um die Situation zu verstehen und Maßnahmen einzuleiten.

Je länger ein krisenhaftes Ereignis andauert, desto stärker verlieren diese Ressourcen ihre Wirksamkeit (Wenzel et al., 2021[17]). Organisationen mit hoher Resilienz nutzen ihre Puffer daher nicht nur kurzfristig, sondern setzen sie auch für proaktives Handeln und adaptive Antworten ein – etwa für Innovationen oder neue Allianzen. Entscheidend ist nicht allein die Verfügbarkeit von Reserven, sondern deren gezielter Einsatz vor, während und nach einem krisenhaften Ereignis.

Gestaltungsfeld 5: Psychologische Sicherheit und vertrauensvolle Beziehungen stärken

Für Organisationen mit hoher Resilienz ist das „Wie“ der Zusammenarbeit mindestens so wichtig wie das „Was“. Zusammenarbeit wird regelmäßig reflektiert und bewusst gestaltet. Teams stärken hilfreiche Routinen, thematisieren hinderliche Muster und fördern emotionale Offenheit. Dabei stehen zwei eng miteinander verwobene Aspekte besonders im Mittelpunkt: psychologische Sicherheit und der Aufbau vertrauensvoller und stabiler Beziehungen.

Psychologische Sicherheit bedeutet, dass Mitarbeiter*innen ihre Gedanken und Bedenken äußern können, ohne negative soziale Konsequenzen fürchten zu müssen (Edmondson, 1999; Stoverink et al., 2020[18]). Das ist ein Schlüssel für das frühzeitige Erkennen von ersten Signalen nahender Krisen oder von Potenzialen, da so der kulturelle Boden in der Zusammenarbeit gegeben ist, der es Mitarbeiter*innen ermöglicht, sich einzubringen und unkonventionelle Gedanken oder Wahrnehmungen zu teilen.

Vertrauensvolle Beziehungen bilden das soziale Fundament, das Organisationen befähigt, Zuverlässigkeit und Flexibilität in Krisenzeiten zu entwickeln. Sie beschleunigen außerdem die Erholung nach Krisen (Gittell et al., 2006[19]). Beziehungen zwischen einzelnen Personen fördern individuelle Resilienz. Beziehungen zwischen Einheiten und Teams innerhalb der Organisation schaffen wiederum organisationale Resilienz. Diese internen Verbindungen fördern gemeinsame Ziele, Werte, Informations- und Wissensaustausch, was zu Kooperation basierend auf Gegenseitigkeit und Vertrauen führt (vgl. Wulandhari et al., 2022[20]). Gleiches gilt für verlässliche Beziehungen über die Organisation hinaus, zum Beispiel zu Stakeholdern, Partner*innen oder Kund*innen.

Gestaltungsfeld 6: Führung als kollektive Aufgabe verstehen

In Organisationen mit hoher Resilienz wird Führung als verteilte, dynamische Verantwortung verstanden (vgl. Ducheck, 2020; Lengnick-Hall et al., 2011[21]). Sie ist nicht an einzelne Positionen gebunden, sondern ein kollektiver Prozess: Je nach Situation übernehmen unterschiedliche Personen Führungsrollen. Für Führungskräfte bedeutet das, neue Rollenbilder anzunehmen. Sie agieren als Ermöglicher*innen, Lernbegleiter*innen und Impulsgeber*innen, die Orientierung geben und Räume für Reflexion, Innovation und Lernen schaffen.

Dieses erweiterte Führungsverständnis verändert die Führungskräfteentwicklung. Gefragt sind Metakompetenzen, die über Rollen und Hierarchien hinauswirken: Selbsterfahrung, Selbstführung, Reflexionsfähigkeit und die Kompetenz, partizipative Prozesse zu gestalten und zu begleiten. Zentrale Themen sind der Umgang mit Ungewissheit, die Moderation von Gruppenprozessen sowie das bewusste Fördern psychologischer Sicherheit. Entwicklungsprogramme werden so zu Lernreisen und zu Experimentierfeldern für neue, gemeinsam getragene Führungspraktiken.

Ganz konkret: Formate zur Stärkung der organisationalen Resilienz

In unseren Transformationsprojekten fördern wir organisationale Resilienz auf unterschiedlichen Ebenen – und versetzen so Entscheider*innen und Mitarbeiter*innen in die Lage, organisationale Resilienz ganzheitlich und kontinuierlich zu entwickeln. Beispielhafte Formate sind dabei:

Resilienz-Quick-Scan

Viele Organisationen fragen sich: Wo stehen wir heute wirklich, wenn es um unsere Resilienz geht? Der Resilienz-Quick-Scan gibt erste Antworten. Führungskräfte und HR-Verantwortliche erhalten eine Standortbestimmung entlang der sechs Handlungsfelder. Der Nutzen liegt in ersten, direkt nutzbaren Erkenntnissen: Stärken werden sichtbar, Lücken greifbar, Handlungsfelder priorisierbar. Statt allgemeiner Reflexion entsteht eine konkrete Gesprächsbasis, die Organisationen befähigt, gezielt die nächsten Schritte einzuleiten – sei es in Richtung strategischer Ausrichtung, Futures Literacy, Strukturveränderungen, Netzwerkaufbau, Führungsentwicklung oder Kulturarbeit.

OE-Werkstatt: Dezentrale Strukturen & Netzwerke aufbauen

Wenn Teams schnell reagieren und kollektiv lernen sollen, braucht es Strukturen, die mehr können als klassische Hierarchien. In dieser Werkstatt erarbeiten Menschen unterschiedlicher Hierarchien und Bereiche praxisnah, wie dezentrale Netzwerke ihre Organisation widerstandsfähiger machen. Der Nutzen: Teilnehmer*innen verlassen den Workshop nicht mit abstrakten Konzepten, sondern mit konkreten Netzwerkstrategien und -maßnahmen. Erste Experimente werden direkt verankert, Feedback-Loops definiert und Verantwortlichkeiten verteilt. Damit entsteht nicht nur ein theoretisches Verständnis von Resilienz, sondern ein spürbarer Unterschied im Alltag: mehr Handlungsspielräume, schnellere Reaktionen, stärkere Zusammenarbeit.

Leadership-Lab: Navigieren in Ungewissheit

Führungskräfte stehen heute mehr denn je vor der Aufgabe, Orientierung zu bieten, während der Weg selbst oft unklar ist. Das Leadership-Lab bietet einen geschützten Raum, in dem zu zentralen Spannungsfeldern reflektiert, Neues gelernt und praktische Umsetzungen bearbeitet werden: Wie kann Sicherheit und Vertrauen in unsicheren Zeiten kultiviert und gestärkt werden? Wie kann Selbstverantwortung und Handlungsfähigkeit sowohl als Führungs- als auch als Teamaufgabe verstanden werden? Wie etabliere ich eine kontinuierliche Lernkultur, die es ermöglicht nachhaltig die Resilienz von Teams zu stärken? Diese und weitere Fragen werden in einem interaktiven Wechsel zwischen Impulsen aus Forschung und Praxis, Selbstreflexionen, Kleingruppenarbeit und praktischen Übungen das eigene Führungskompetenzen sowie Verhaltensrepertoire erweitern.

Collaborative Resilience Lab

Im an das Barcamp-Format angelehnte Event mit Partnerorganisationen stehen externe Kooperationen und Ökosystem-Strategien im Vordergrund. Organisationen lernen, wie sie durch Netzwerke schneller auf Veränderungen reagieren, Ressourcen teilen und gemeinsam Innovationen treiben können. Der Nutzen: Teilnehmer*innen erleben Resilienz nicht als interne Optimierung, sondern als kollektive Stärke im Verbund und bauen direkt nachhaltig unterstützende Beziehungen auf.

Fazit: Resilienz als transformative Gestaltungsaufgabe

Resilienz ist kein kurzfristiges Projekt und auch kein Notfallplan, der in der Krise greifen muss. Sie ist eine dauerhafte Gestaltungsaufgabe. Dabei gilt: „Organizational resilience is a strategic choice that requires an upfront investment without a short-term payback” (Su & Junge, 2023). Heißt: Wer heute in organisationale Resilienz investiert, baut nicht nur Krisenfestigkeit auf – sondern die Fähigkeit, in einer unsicheren Welt Zukunft aktiv zu gestalten.

Quellennachweise

[1] Duchek, S. (2020). Organizational resilience: a capability-based conceptualization. Business research, 13(1), 215-246.

[2] Su, W., & Junge, S. (2023). Unlocking the recipe for organizational resilience: A review and future research directions. European Management Journal, 41(6), 1086-1105.

[3] https://www.unesco.org/en/futures-literacy

[4] https://www.covolution.eu/de/blog/szenarien-als-weg-aus-der-strategischen-schockstarre-mit-unternehmerischer-ungewissheit-bewusst-umgehen

[5] Edmondson, Amy C. 1999. Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44, 350–383.

[6] Lampel, Joseph, Ajay Bhalla, and Pushkar P. Jha. 2014. Does governance confer organisational resilience? Evidence from UK employee owned businesses. European Management Journal, 32, 66–72.

[7] Fietz, B., Hillmann, J., & Guenther, E. (2021). Cultural effects on organizational resilience: Evidence from the NAFTA region. Schmalenbach Journal of Business Research, 73(1), 5–46.

[8] Rudolph, J. W., & Repenning, N. P. (2002). Disaster dynamics: Understanding the role of quantity in organizational collapse. Administrative Science Quarterly, 47(1), 1–30.

[9] Bahri Korbi, F., Ben-Slimane, K., & Triki, D. (2021). How do international joint ventures build resilience to navigate institutional crisis? The case of a Tunisian-French IJV during the arab-spring. Journal of Business Research, 129, 157–168.

[10] van den Berg, J., Alblas, A., Blanc, P. Le, & Romme, A. G. L. (2021). How structural empowerment boosts organizational resilience: A case study in the Dutch home care industry. Organization Studies, 1–27.

[11] Andersson, T., C¨aker, M., Tengblad, S., & Wickelgren, M. (2019). Building traits for organizational resilience through balancing organizational structures. Scandinavian Journal of Management, 35(1), 36–45.

[12] Gilly, J. P., Kechidi, M., & Talbot, D. (2014). Resilience of organisations and territories: The role of pivot firms. European Management Journal, 32(4), 596–602.

[13] van der Vegt, G. S., Essens, P., Wahlström, M., & George, G. (2015). Managing risk and resilience. Academy of Management Journal, 58(4), 971–980.

[14] Leuridan, G., & Demil, B. (2022). Exploring the dynamics of slack in extreme contexts: A practice-based view. Human Relations, 75(6), 1167–1193.

[15] Kahn, W. A., Barton, M. A., Fisher, C. M., Heaphy, E. D., Reid, E. M., & Rouse, E. D. (2018). The geography of strain: Organizational resilience as a function of intergroup relations. Academy of Management Review, 43(3), 509–529.

[16] Mithani, M. A., Gopalakrishnan, S., & Santoro, M. D. (2021). Does exposure to a traumatic event make organizations resilient? Long Range Planning, 54(3).

[17] Wenzel, M., Stanske, S., & Lieberman, M. B. (2021). Strategic responses to crisis. Strategic Management Journal, 42(2), O16–O27.

[18] Stoverink, A. C., Kirkman, B. L., Mistry, S., & Rosen, B. (2020). Bouncing back together: Toward a theoretical model of work team resilience. Academy of Management Review, 45(2), 395–422.

[19] Gittell, J. H., Cameron, K., Lim, S., & Rivas, V. (2006). Relationships, layoffs, and organizational resilience: Airline industry responses to september 11. The Journal of Applied Behavioral Science, 42(3), 300–329.

[20] Wulandhari, N. B. I., Gölgeci, I., Mishra, N., Sivarajah, U., & Gupta, S. (2022). Exploring the role of social capital mechanisms in cooperative resilience. Journal of Business Research, 143, 375–386.

[21] Lengnick-Hall, C. A., Beck, T. E., & Lengnick-Hall, M. L. (2011). Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management. Human resource management review, 21(3), 243-255.